冬季清晨的鳳凰古城,當第一縷陽光輕柔地灑在雨橋之上,提溪路段上河老街傳來陣陣清脆的鼓聲,鳳凰縣苗學會志愿服務鼓舞隊十幾名隊員們手拿鼓棒,有節奏地擊打著鼓面,認真地練習苗鼓,鼓聲伴著悠悠流淌的沱江,輕輕喚醒著這座沉睡的古鎮。

苗族人民能歌善舞,苗族鼓舞是苗族重要的民間文化之一。這支鳳凰縣苗學會志愿服務鼓舞隊目前共有志愿者200余人,常年活動在鳳凰城鄉各地,積極傳播苗族鼓舞文化,鼓聲所至,文明花開,不斷豐富群眾百姓的精神文化生活,用非遺苗鼓傳播文明風尚,用志愿行動助力文明城市創建,賦能鄉村振興,助力文旅發展,成為了鳳凰一道靚麗的非遺“名片”。

身懷鼓技,心有夢想

“我們苗鼓人喜鼓、愛鼓、敬鼓,傳承和弘揚苗鼓文化是我的責任和使命。”今年65歲的麻金社精神矍鑠,英氣十足,出生在素有“鳳凰花鼓之鄉”的麻沖鄉杜田村,家族世代習鼓,是祖傳苗鼓第四代苗鼓傳承人,也是縣級非物質文化遺產代表性苗鼓傳承人。自幼耳濡目染,在鼓文化中熏陶成長,習得一身好鼓藝,如今已熟練掌握二十余套苗族傳統鼓法。2021年,被該縣非物質文化遺產保護中心聘任為鳳凰縣非物質文化遺產苗族鼓舞專家。

“我的祖輩就開始打鼓,我是聽著鼓聲長大的,家里鼓的年紀比我都還要大哩!”一輩子與鼓打交道麻金社,談及苗鼓精氣十足,苗鼓對于她來說是摯友,更是親人。早年間,身懷一身鼓技的麻金社,心中一直有個夢想,就是成立一支專業化、系統化的鳳凰苗鼓隊。

說干就干,2011年7月,鳳凰縣苗學會志愿服務鼓舞隊開始籌備起來,麻金社自費一千余元購置了一面鼓,在南華山瞭望臺空地上“安了家”,此地青山環繞,遠離市區,是天然森林綠色氧吧,每天爬山鍛煉的市民絡繹不絕,成為了習鼓的好地方,隨著慕名前來學苗鼓的學員逐漸增多,大家口口相傳,名氣大增,苗鼓也增加到9面,隊伍逐漸聲名鵲起。

“我們都是公益性義務培訓,只要大家有時間都可以來學鼓,隨時歡迎!”這是麻金社對每一個隊員的承諾,希望用自己的行動來影響年輕一代的苗族同胞們守住自己民族的文化,讓苗族文化代代相傳。

在相關部門的關心和支持下,鳳凰縣苗學會志愿服務鼓舞隊于2018年7月1日正式成立,為鳳凰縣苗學會內設鼓隊,從最初的2人發展至如今的200多人,苗鼓也增至到如今的62面。大家不同的年紀,不同的職業,不同的民族,不同的地區,因鼓結緣,以鼓會友,結下了真摯的情誼,收獲了非遺技藝,大家懷著對苗鼓的真摯熱愛,把苗鼓代代傳承延續,為文明創建增光添彩。

文明賦能,弘揚非遺

“我們鼓隊動作最大的特色就是原汁原味,繼承了老一輩的傳統招數,有著鳳凰苗鼓自身的特色和風味。”麻金社頗有信心地表示,這份底氣源于她多年來對苗鼓技藝孜孜不倦的探索和積累,在繁復多變的苗鼓招法套路中,充分保留鳳凰傳統苗鼓的風韻,原生態地展示鳳凰苗鼓的特色風采。

既要傳承,還要推陳出新,非遺傳承的路上麻金社的步伐從未停卻。在傳統苗鼓技法的基礎上,不斷創新發展,原創了12套鳳凰苗族花鼓技法,有反映苗族生產勞作的《豐收鼓》,還有歡迎來客的《迎賓鼓》,祝愿美好生活的《團圓鼓》,祭奠祖先的《祭祀鼓》,展示苗族同胞生活的《龍鳳梳頭鼓》《推磨鼓》等等,傳統苗鼓步入新時代,增添了新花樣,苗鼓文化愈加絢爛多姿,文明之聲愈發悅耳潤心。

為了更好地傳授苗鼓,授人技藝,鼓隊每天定時段進行教學,早、中、晚均有課程,雖然年過六旬,但只要有時間,麻金社都會給學員們悉心指導,親自把關苗鼓動作,一招一式,一擊一打,均通過言傳身教,手把手教學,讓零基礎的學員都能夠輕松學會。此外,還根據不同學員基礎分班教學,通過因材施教,讓學員學有所成,學有所得。

“不僅要會打苗鼓,還要了解苗族的傳統文化內涵。”麻金社表示,除了苗鼓教學,隊內還教授苗舞、苗歌等傳統民俗,讓學員能夠深入了解苗族文化歷史和濃郁的民俗風情,進一步提高綜合能力,打造一支全能型、系統化的苗鼓隊伍,更好地為文明城市創建賦能添彩。

說起鼓隊隊員,值得一提的是“老革命”邱歌,雖然已是花甲之年,但對苗鼓的熱情依舊滾燙,習鼓五年,已熟練掌握10套苗鼓,在日復一日的練鼓過程中,讓他更加深刻了解苗族歷史文化深厚內涵,平時不管是大小苗鼓活動,邱歌都會利用自己的攝影愛好,把苗鼓精彩瞬間記錄下來,通過網絡平臺展示更多人的視野中。

今年52歲吳偉明,是鳳凰職中的一名教師,2014年加入鼓隊,對苗鼓極有天賦,動作打得瀟灑自若,行如流水,是麻金社的得意門生。同時,還把所學所得,傾情傳授給學校的師生,把苗鼓文化帶進了校園,讓校園生活更加豐富多彩。

“我是零基礎學的苗鼓,打苗鼓不僅能鍛煉身體,還能結交到志趣相投的朋友,學習到很多苗族文化,很有意義。”來自麻沖鄉扭仁村的90后學員麻英明,至今學鼓已有10年光陰,苗鼓打得輕巧靈動,優美曼妙,談及學習苗鼓的經歷,麻英明表示是段非常快樂幸福的時光,今后也將把苗鼓技藝繼續傳承弘揚下去。

聲聲不息 文明花開

今年11月,2023年中國·鳳凰第六屆民俗攝影雙年展暨第九屆苗族銀飾服飾文化節在鳳凰古城盛大舉行,吸引了全國各地廣大游客慕名前來。

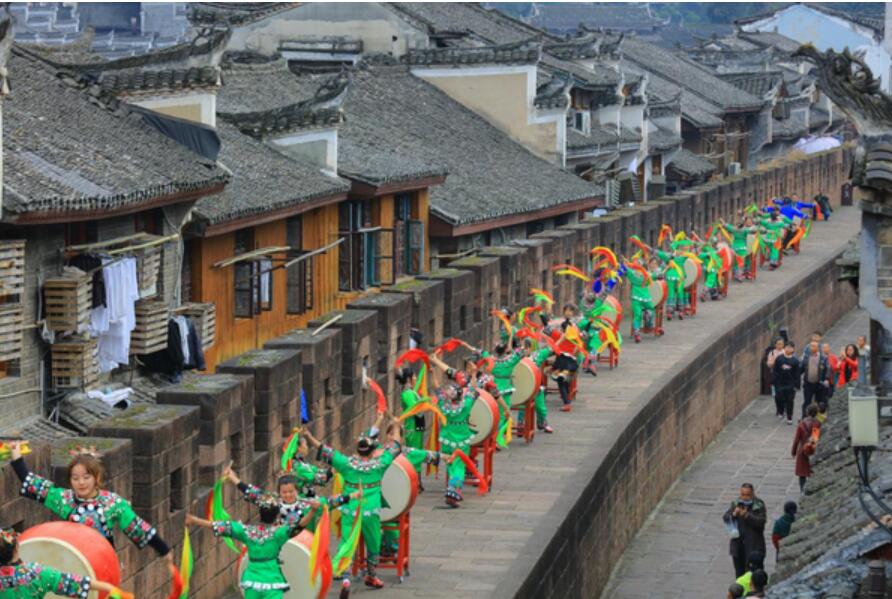

在北門城墻上,五十六面苗鼓依次排開,宛若長龍,甚是壯觀,蘊意這五十六個民族一家親。活動當天大雨傾盆,70余名穿著特色苗服鳳凰縣苗學會志愿服務鼓舞隊隊員們神采奕奕,冒著雨水,迎著寒風,盡情揮舞著鼓棒,臉上掛滿燦爛笑容。

“咚咚咚!”在淅瀝的雨水中,隊員們腳踏鼓點,手舞紅綢,在煙雨鳳凰美景之中,鼓聲愈加歡快,鼓舞愈加曼妙,汗水與雨水融為一體,吶喊聲和雨聲相互交織,為廣大游客市民呈現了一場精彩絕倫、酣暢淋漓的苗鼓表演。在北門碼頭,苗學會志愿服務鼓舞隊20余名苗族阿妹們,在瀝瀝雨聲中,用苗族最隆重的“三卡”儀式(卡苗鼓、卡苗歌、卡苗家糯米酒),歡迎遠道而來的嘉賓,受到廣大游客的高度好評。

“只要有機會,我都鼓勵讓隊員們參加縣里各種活動,向全國各地的游客嘉賓展示我們苗鼓的文明風采!”麻金社表示,為了籌備這次銀飾節,鼓隊提前排練了一個多月,由于人數多、隊伍長、排練難,麻金社晚上夜不能寐,隊員們團結一心,齊心合力,期間克服了重重困難,最終給廣大游客一個完美精彩呈現。

此外,在鳳凰苗年、春節、“四月八”跳花節、“六月六”苗歌節等節慶活動及第二屆湘西州旅發大會、苗族銀飾服飾文化節等重大活動上,都有苗學會志愿服務鼓舞隊不凡風采。隨著知名度和美譽度不斷擴大,這支苗鼓隊在縣內也贏得良好口碑,成為了鳳凰文旅發展的一張靚麗“名片”,用苗鼓敲響了非遺傳承和文明實踐最強音。

同時,鼓隊每年開展非遺進校園,苗鼓進苗寨等活動,在思源實驗學校、芙蓉學校、縣職中、箭道坪小學、文昌閣小學、禾庫安置區、廖家橋中小學、都里完小等城鄉10余個中小學,把苗鼓帶進校園,讓更多學生了解非遺、走進非遺、愛上非遺,不斷增強文化自信,讓非遺文化代代傳承。此外,還為積極開展非遺進社區、進廣場等公益性活動,為社會群眾提供學習苗鼓技藝的平臺,近距離感受苗鼓文化的魅力,豐富了群眾百姓的精神文化生活,不斷提高人民群眾文化獲得感、幸福感。

“傳授鼓藝,以鼓會友,傳鼓育人,自覺做苗族文化的傳承者和守護神”。這是麻金社時常掛在嘴邊的話,也是鼓隊的不變的精神宗旨。把鼓隊帶出鳳凰,邁向更大的舞臺,向全世界的觀眾展示多彩的苗族鼓舞文化,讓苗族傳統民間藝術實力“出圈”,這是麻金社心里最大的心愿。

“很想看一次一百面鼓同時打響的場景,想想都很震撼啊!”百鼓齊鳴,鳳凰于飛,這是麻金社對于明年的愿景。“自己老了,也擔心自己哪天打不動鼓了,即使打不動也要看看鼓、看看大家。”麻金社說。

隊伍的62面鼓、200余名隊員,都是麻金社的摯友和孩子,她幾十年如一日,始終秉持初心,用實際行動踐行著文化傳承之路,助推新時代文明實踐工作走深走實。在漫漫時光的歷練下,在陣陣鼓聲的碰撞中,見證著鳳凰苗鼓傳承和發展,鼓聲連綿不停,文明之聲傳進萬家,聲聲不息亦生生不息。(來源:鳳凰新聞網 記者 吳東林)

Copyright © 2017 www.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網