10月17日,新田縣石羊鎮地頭村,金燦燦的稻田與遠山、溪流、鄉道、村落交相輝映,風景如畫。黃春濤鐘偉鋒攝

益陽市赫山區智慧農業育秧工廠,技術人員在觀察秧苗的長勢情況。郭立亮攝

11月4日,東安縣蘆洪市鎮西江橋村優質稻產業化示范生產基地,收割機在收割晚稻。蔡小平劉顏婷攝

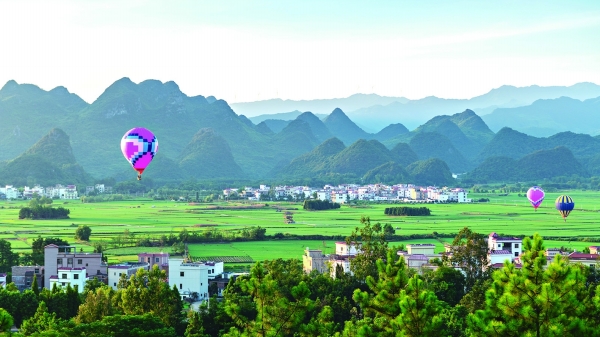

8月8日,寧遠縣灣井鎮十里畫廊,該縣依托灣井鎮自然生態風貌和得天獨厚的空域條件,積極引進熱氣球項目,助力“農旅融合”。蔡小平李文攝

徐剛何曉霞郭媛段晶胡盼盼

秋收冬藏。仲冬時節,三湘大地上孕育著新的力量。

汝城縣環沙洲鄉村振興示范區十村一社區聯動發展,實現“一村富”到“共同富”;鼎城區謝家鋪鎮港中坪村,糧食生產納入萬畝綜合示范片,同時引產業、抓治理,成了全省“和美湘村”的典范;鳳凰縣菖蒲塘村水果產業年產值超億元,村民人均年收入超3萬元……

近年來,湖南深入學習貫徹習近平總書記關于“三農”工作的重要論述,學深悟透“千萬工程”蘊含的寶貴經驗,錨定建設農業強省目標,以實施“五千工程”為統攬,有力有效推進鄉村全面振興。

湖南省農業農村廳黨組書記、廳長,省鄉村振興局局長(兼)王建球介紹,“五千工程”是指千萬畝農田產能提升工程、千村美麗示范建設工程、千億優勢特色產業升級工程、千萬農戶增收共富工程、千鎮萬村治理效能提檔工程,每個工程都有一系列政策措施。在“五千工程”推動下,湖南奮力譜寫新時代“山鄉巨變”新篇章,一幅農業強、農村美、農民富的嶄新畫卷正徐徐鋪開。

既建好田又用好技糧袋子越抓越鼓

湖南堅決扛穩糧食安全重任,全力抓好糧食生產,糧食產能連續4年站穩600億斤臺階。

耕地是糧食生產的“命根子”。湖南嚴守耕地保有量和永久基本農田保護紅線,扎實推進高標準農田建設,新建高標準農田投入標準達到每畝3000元。

截至2023年,我省累計建成高標準農田4250萬畝,今年推進建設高標準農田335萬畝,通過“良田+良種+良法”配套,畝均糧食綜合生產能力提高100公斤左右,每畝節本增產增效超200元。

種子是農業的“芯片”。隆平高科打造了全球第一個大面積推廣種植的低鎘雜交水稻品種“臻兩優8612”;湖南成功培育耐高溫、超高產、高抗性超級稻新品種“噸兩優818”“萬豐優818”,大面積種植畝產均超900公斤;對標世界一流種業實驗室,湖南重點打造岳麓山實驗室。

目前,湖南雜交水稻、辣椒、畜禽供種量分別占全國1/3、1/4、1/10以上。2023年,全省農業科技貢獻率、良種化率均高于全國平均水平。

讓種糧農民得實惠,湖南通過稻稻油、稻蔬、稻煙等輪作模式實現一地多收,通過社會化服務讓千家萬戶分享現代農業成果。

常德鼎城區謝家鋪鎮“新農人”陳帥宇牽頭成立億澤水稻專業合作社,發展社員300多人,社會化服務面積累計超過5萬畝。

目前,我省已培育8.1萬個社會化服務組織,承擔了全省六成以上糧食生產,有力解答了“誰來種地”問題。

既揚特色又練內功產業鏈越拉越長

鄉村振興首先要靠產業。湖南大力做好“土特產”文章,實施千億優勢特色產業升級工程,全產業鏈發展糧食、畜禽、蔬菜、油料、茶葉、水產、水果、中藥材、南竹、種業等十大特色優勢產業。

一方土特產,致富一方老百姓。安化縣有茶園36萬畝,從業人員40余萬人,茶業綜合產值達238億元;湘潭湘蓮年加工10萬噸以上,占全國蓮子加工總量的70%。

集聚發展,放大特色產業優勢。湖南已累計創建9個國家級農業產業集群、12個國家級現代農業產業園、80個國家級農業產業強鎮。

自動化蔬菜加工廠、通過智能平臺實現“一人管萬頃”……新田縣東升農場總經理劉文介紹,依托氣候土壤優勢,用科技手段實現標準化生產,去年公司蔬菜出口貨值達到14億元。

2023年我省蔬菜出口達123.9億元,同比增長42.4%,居全國第二。永州市蔬菜出口貨值連續3年保持全國地級市首位,今年1-10月出口117.03萬噸,同比增長21.5%。

科技賦能,讓越來越多鄉村產業“脫胎換骨”,生產效率、產品品質、市場競爭力均大幅提高。

強鏈補鏈延鏈,是湖南實施千億優勢特色產業升級工程的重要路徑。

靖州苗族侗族自治縣發展竹制品加工產業,培育相關企業41家,年綜合產值達15億元,帶動5萬余人家門口就業。長沙縣推進茶旅深入融合,今年上半年超30萬人次來金井鎮湘豐村茶園研學、旅游。

延鏈強鏈,一產接“二”連“三”,不斷拓展產業價值空間。2023年,全省優勢特色千億產業全產業鏈產值1.51萬億元(不含種業),同比增長6.34%。今年前三季度,完成綠色農產品及食品加工385個重點項目投資194.43億元。

既提顏值又增價值綠富美越建越多

湖南積極探索農村人居環境整治提升路徑,大力推進“和美湘村”建設,越來越多鄉村奔向“綠富美”。

汝城縣文明瑤族鄉打造成了集傳統村落、文化體驗為一體的特色景區。花垣縣十八洞村全村90%以上建筑為傳統苗家民居,百年以上的古建筑約占10%。

湖南省農業農村廳副廳長劉益平表示,農村人居環境整治提升,不能搞大拆大建,要把鄉村有特色的古建筑保護下來,讓每個地方彰顯鄉土特色。

特色民居與田園風光同頻,民俗鄉愁與現代文明交融,一個個村莊在傳承與創新中實現了美麗蝶變。

我省各地地形地貌、發展水平、風土人情有較大差距,全省分湘北、湘西、湘南、湘中四個片區,分類做好精細化引導,讓各地學有榜樣、比有標桿。

目前,全省累計建成1.02萬個美麗鄉村示范村,湖南連續五年獲得國務院農村人居環境整治真抓實干督查激勵。

“做好紅色、綠色、古色‘三色文章’,村民們吃上了‘旅游飯’。”汝城縣沙洲村駐村第一書記譚詩華介紹,2023年沙洲紅色旅游景區接待游客140余萬人次,村民人均可支配收入比2014年增加了1.38萬元,村集體收入由2014年的0.36萬元提高至106萬元。

沙洲村也帶動周邊村莊共同發展。環沙洲區域將“十村一社區”串珠成鏈,其中7個村去年集體經濟收入超20萬元。

湖南各地發展路子雖不盡相同,但都深入挖掘當地資源,做好結合轉化文章,帶來了價值新提升。

既富口袋又富腦袋金扁擔越挑越穩

行走湖南鄉村,聽到村民常說一個詞——“享福”。

“一年有五六萬元收入,節假日一天能接待二三十桌客人。”寧遠縣灣井鎮東江村環境變好了,村民歐陽合在家門口開起了農家樂。

北湖區啟動“喚醒老屋”行動。在麗江投資民宿多年的陳碧波,在北湖區開發民宿,帶動周邊30多個村民就業。

農民“有活干”,口袋更鼓了。說一千、道一萬,增加農民收入是關鍵。前三季度,全省農村居民人均可支配收入15659元、同比增長6%,增速連續六年超過城鎮居民。

農民群眾對精神文化生活的需求日益提高。一場場由農民唱主角、帶著泥土芳香的鄉村文化活動在各地競相涌現。

在懷化辰溪縣,全縣80%以上的村都組建了籃球隊,孝坪鎮連續承辦兩屆湖南省“村BA”;在湘西保靖縣,“村廚”賽道活力四射,吸引上萬人圍觀……

鄉村振興,文化為魂。農民“有戲看”,生活更豐富。各種“村級”品牌活動賽事IP,在豐富農村文化生活的同時,也激發了鄉村發展活力。

“干群同坐一條凳,哪有事情干不成!”這是婁底市婁星區萬寶鎮茶園村干部群眾的共同感受。這些年,通過屋場會協調解決了多起糾紛,辦好了修路、拆舊建新等多件大事。

近年來,湖南以實施千鎮萬村治理效能提檔工程為抓手,學習運用“千萬工程”經驗,探索出了屋場會、“積分制”、“灣村明白人”等一批特色鮮明、成效顯著的鄉村治理模式。

農民“有事議”,村莊更和諧。目前,全省已有15個鄉鎮、148個村被評為全國鄉村治理示范鎮、村;30個鄉鎮、150個村被認定為省級示范鎮、村。

山清水秀,物阜民豐,文化昌盛。湖南“五千工程”正深刻撬動著廣袤鄉村,成為推動三湘大地向好圖強的強勁引擎。

Copyright © 2017 www.haoxunlei.com 湖南政研網 湘ICP備18001534號 版權所有

主辦單位:中共湖南省委政策研究室 承辦單位:中共湖南省委政策研究室辦公室、政策研究事務中心 技術支撐:紅網